5月17日本是一个平常的周末,但上午10点的深圳大剧院地铁站B出口已异常热闹。一面不断有来自珠海、中山、惠州等深圳周边城市的大巴驶入,另一面有众多等候乘车的旅客在此聚集,旅客们从这里出发前往深圳周边城市,开启快乐的周末生活。

在距离该地铁站2.7公里的罗湖口岸,呈现另一番景象,来自香港的居民正在排队过关,排队的不只有香港居民,在距离该口岸30公里的深中通道深中大桥上,一批载有中山等珠江西岸游客的巴士也正在加速过桥,向深圳驶来。

这是深圳周末消费的一角,依托这些旅客,让深圳成为除苏州外,全国拥有常住人口最少的万亿消费之城。2024年深圳市社会消费品零售总额为10637.7亿元,连续两年消费破万亿,2024年的消费增速更是居全国四大一线城市首位。

不过,在加速流动的人流背后,一个不争的事实是,在全国万亿消费城市中,深圳的人均收入位居第四,消费对GDP的拉动仅高于第七位的北京0.6个百分点。

21世纪经济报道记者实地走访发现,除了高住房成本、外地人来深属性、城市制造业驱动经济发展等原因外,随着交通基础设施的日益织密,周边的中山,以及深圳都市圈范围内的惠州、东莞等城市,以成本优势、差异化消费业态分流了一部分深圳的消费。

面对消费外溢现象,深圳的破题之策是一方面联合周边城市推进促消费行动,助力大湾区消费供给升级;另一方面,通过强化基础设施建设、优化消费业态等措施,做大自身消费市场,增强对周边地区的辐射带动力。近年来 ,深圳提出构建“四级多元”商业空间结构,更新商业综合体、发力首发经济、创新消费场景等举措,加快打造国际消费中心城市。同时,瞄准文旅消费新增长点,深圳还提出打造周末节假日畅游地、“出国旅游替代”首选地、入境旅游第一站的目标。

数据显示,2024年深圳人均可支配收入为81123元,居全国万亿消费之城第四位,仅次于上海、北京、广州,但是其消费市场体量居第五位,低于上海、北京、广州、重庆四座城市。与此同时,深圳消费对经济的拉动作用仅占GDP的28.91%,在万亿消费之城中位于后两位。

去年6月30日,深中通道通车,这座链接珠江东西两岸的大基建项目一经正式通车,就已经堵得人满为患,日均10万车次的流量让珠江西岸中山这座小城迎来了破天流量,其中深圳的车流成为重要来源。记者当时实地走访发现,在深中通道后首站马鞍岛服务区,停车场早上10点就已爆满,粤B牌照的车辆占到了8成以上。在一家特色老店前,在排队等候的车中,有近8成的车牌是粤B,车主均是来自深圳的食客。

来自深圳的游客深刻地影响着中山消费市场,无论是乳鸽早早售罄衍生出新名词“乳鸽指数”,还是博物馆里每日万份的博物馆折页未到中午就已发放完毕,都是深圳强劲消费力的体现。相关数据也证实了这波流量对中山消费的拉动作用,中山市文化广电旅游局披露的数据显示,去年7月1日至7月28日,中山旅游收入25.45亿元,同比上升99.10%。

这股消费力外溢之火并没有因深中通道通车常态化而结束,一位在中山经营多家连锁酒楼的老板告诉记者,每到周末或公共假期,就有许多深圳消费者前来寻味美食,烧鹅、乳鸽、脆肉皖是众多消费者的必点菜。

今年“五一”假期,深圳、中山两市双边累计发送深中跨市公交约1800车次,安全运送旅客7万多人次,日均客流过万。

今年以来,佛山、东莞等城市先后举办了多场音乐节,东莞在“五一”期间举办的超级草莓音乐节吸引了8万的人潮涌入,其中就有不少深圳游客。来自深圳的小钰与4位同事一起去了音乐节现场,她告诉记者,今年已经先后在佛山、广州、东莞等多地参加了音乐节。

惠州是与深圳接壤的一座城市,在与深圳交界的地带惠州大亚湾经济开发区,记者实地走访发现,这里居住了许多在深圳工作的人,他们在这里买房租房,周一到周五在深圳工作生活,周末则回到这里生活。

从深圳市内搬到此居住的居民王生告诉记者,深圳较大的生活成本是他选择来到这里的重要原因。他在深圳罗湖区上班,从惠州驱车到公司大约50分钟左右,在这里可以1500元的租金租住一套四居室的房子,同等居住条件的房子在深圳需要至少6000元。与此同时,周边的消费业态也可满足日常生活,所以出于成本考虑,他选择将家安在惠州。

在大亚湾经济开发区做房产租赁服务的中介王雨也告诉记者,类似的人群不在少数,大亚湾附近一直居住着众多深圳上班族。今年以来,更是多了不少从事跨境电商的租客,该类租客需要更多的场地支持,出于场地租金和综合运营成本考虑,他们选择搬来租金相对便宜的惠州。

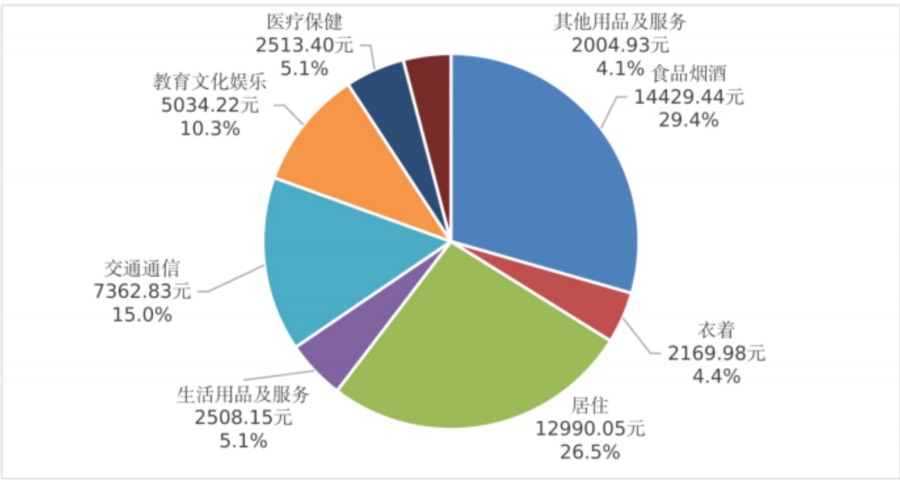

事实上,深圳住房成本高一直是限制其消费力释放的重要因素,2023年,深圳官方数据显示,住房是其消费支出的第一大项,占据人均消费支出的四分之一以上。

(图:2023年深圳市居民人均消费支出及构成,数据来源:深圳市2023年国民经济和社会发展统计公报)

除了生活成本、消费业态差异外,日益织密的交通网也是深圳消费向周边城市外溢的重要推手。深中通道这样的大基建项目落地,将珠江东西两岸城市通行时间有原来的2小时缩短至半小时。此外,高峰期每隔10分钟一班的都市圈跨城城际列车,将粤港澳大湾区变成一个圈,消费、生活自然也不局限于深圳一城。

广东省商业经济学会副会长林至颖对21世纪经济报道记者表示,近年来,随着粤港澳大湾区人流、物流等多元要素的双向融合,进一步助推消费模式的升级。他认为,因应大湾区多地通行的便利性,让消费者拥有了更多的消费选择,消费者不会以区域划分、消费渠道作为商品购买的首要因素,而是会更多地从产品性价比出发,在大湾区内寻找合适的产品。

面对持续变化的消费市场格局,深圳率先选择了联合路径,与周边城市开展联合促消费活动,升级大湾区整体消费供给。

去年,在深中通道正式通车后,深圳和中山两市就做了一系列先行探索,包括在开通深中跨市公交的基础上,为便利深中两市消费,在每周五、周末开通深圳福田口岸—中山博览中心的免费专线以及市内重点商圈的免费专车;深圳宝安区联合中山翠亨新区专门推出了围绕学生群体的科技探索之旅、科创智造之旅、艺术鉴赏之旅等7条暑期研学线路。

今年3月10日,深圳市商务局发布《深圳市商业网点规划(2025-2035)》(简称《规划》)。《规划》提出到2030年,深圳全市社会消费品零售总额力争突破1.7万亿元,到2035年,这一数字将达到2.5万亿元。深圳2024年的社会消费品零售总额为1.06万亿元,这意味着要在10年内实现1.5万亿元的增量。

一方面构建“四级多元”商业空间结构。其中,“四级”涵盖“世界级—全国级—区域级—社区级”的商业消费空间,满足不同层次的消费需求;“多元”则基于深圳的产业、风貌和人文特色,打造科技、时尚、文化创意和旅游等多元特色商业集聚区。

另一方面,吸引首店入驻,完善国际消费中心城市所需的优质业态。目标是到2030年,5年内新增6000家首店、旗舰店和新业态店,建成3个百亿级商业综合体;到2035年,新增8000家相关店铺,建成8个百亿级商业综合体,并培育200个新消费品牌。

与政策优化供给一致,嗅觉敏锐的市场端更是先行一步,自从去年开始,更新商业综合体项目和优化商业业态的行动不断加速。

2024年,深圳新入市大型商业综合体超20个,新增商业面积超125万平方米,大运天地、华润啤酒小镇、万丰海岸城、坂田万科广场、华强广场等各具特点。今年以来,已有四个商业项目入市。这四个商业项目有的项目定位新,比如k11 ECOAST定位为中国内地首个旗舰项目,有的首店业态焕新,比如5月20日焕新的PA MALL,作为“深圳第一高楼”商业项目,新引进首店率达60%,包括Vivienne Westwood、 DIESEL、Theory、POLO RALPH LAUREN等国际潮奢及轻奢品牌等。

今年一季度,深圳市新增首店、旗舰店、新概念店共计258家,并呈现出由量向质升级的趋势,一批高能级首发活动和首店先后落地深圳。2025年1月,华为畅享70X 正式发布。2月10日,比亚迪“天神之眼”高阶智能驾驶系统在深圳首发。2月27日,特斯拉首批焕新 Model Y 在深圳开启交付。3月20日,华为举办Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,多款全场景智慧新品亮相。4月24日,全球快时尚巨头ZARA全新概念店于前海壹方城开业,新店总面积超2300平方米,是ZARA在华南地区开设的首家采用集团最新概念门店。

常年引进首店数量位居深圳前列的福田星河COCO Park项目副总经理方明此前向21世纪经济报道记者表示,深圳居民呈现年轻化且思想开放的特点,因此对新事物有着极高的接纳意愿,对新品牌的接受度相对较高。这种积极的消费观念,为各类新品牌的发展提供了极为有利的环境与广阔的空间。

除了将做大消费市场的基础打牢之外,深圳也在通过持续开展新型消费活动,以特色IP,促进消费市场提质扩容。在今年推出的新型消费季活动中,深圳焕新消费模式,构建“低空+文旅”“低空+体育”等模式的深度融合,举办“梧桐山低空飞行与露营”“iFly室内跳伞全国赛”等一系列特色活动,打造前沿科技体验与新型娱乐模式。

深圳在以优化业态供给推进新型消费之外,还将目光瞄准了当前火热的文旅消费。

从去年开始,在各大文旅消费热门城市排名中,一向以制造驱动的深圳,多次位居热门旅游城市榜单前列。

2024年,深圳旅游总收入突破2750亿元,同比增长15.5%.其中,接待入境游客数增长56.9%、国际旅游收入增长93.2%,入境人数和国际旅游收入均位居中国、广东省第一。

今年的清明节、“五一”等公共假期期间,这一文旅热也在延续。深圳市文化广电旅游体育局数据显示,清明节三天,深圳市共接待游客331.25万人次,较2024年增长9.8%;实现旅游收入21.55亿元,较2024年增长11.4%。“五一”期间,深圳全市共接待游客696.36万人次,同比增长36.3%;实现旅游收入54.32亿元,同比增长40.8%。

深圳意识到了这一机遇,并不断出招。4月15日,深圳市加快旅游发展工作会议召开,提出加快打造世界级观光旅游和休闲度假目的地城市,要成为周末节假日畅游地、“出国旅游替代”首选地、入境旅游第一站。

日前,深圳市委、市政府印发《深圳市加快打造世界级观光旅游和休闲度假目的地城市工作方案(2025—2027年)》,提出加快建设观光游、休闲度假游产品供给体系,调动分众化多层次市场需求,打造国际化旅游生态,营造良好旅游秩序形象口碑等五个方面共20项重点任务,力争到2025年底,全市旅游总收入突破3000亿元、接待游客超2亿人次;到2027年底,旅游总收入突破3500亿元、接待游客超2.25亿人次,旅游相关产业增加值占地区生产总值比重超4%,对国民经济发展的支撑作用不断提升,旅游标志物世界闻名、旅游产品层次丰富、旅游服务国际一流,基本建成世界级观光旅游和休闲度假目的地城市。

深圳也在发挥自身优势,推出了众多商文旅融合消费场景。比如,在清明假期期间,深圳通过比亚迪仰望U8水陆驾驶黑科技、华为三折叠终端革新体验、无人机配送、低空经济eVTOL飞行、AI智能翻译器等多项消费场景创新,同步植入民俗互动等商旅文体融合业态,成功打造“未来科技消费场”的深圳特色城市形象。拥有千万粉丝的海外知名博主“甲亢哥”(IShowSpeed)在深圳开启旅游直播,带领国内外观众游览深圳一系列商文旅融合消费新场景。

不过,要成为世界级观光旅游和休闲度假目的地城市,深圳仍有比较长的路程要走,也有一些问题需要直视。

在惠州的小径湾景区,21世纪经济报道记者遇到多位来自深圳的游客,一位滴滴车司机告诉记者,每到假期,这里人满为患,其中来自深圳的游客非常多。同样有着海边景点,为何深圳游客选择来到惠州看海?这是因为深圳拥有多个海边景区的大鹏新区未通地铁,实施车辆限流等。“五一”假期,来自南京的王丽告诉记者,在深圳她打卡了被誉为中国八大海岸风光之一南澳东西涌景区,由于大鹏新区车辆限流等原因,为避免车辆拥堵影响其游玩计划,不得不早上6点出发,比计划提前足足2个小时。

除了文旅基础设施建设需要强化,深圳文旅消费业态也有待进一步更新。比如,在近年来深受年轻消费群体喜欢的乐园经济方面,深圳拥有世界之窗、欢乐谷等景区,但是世界之窗已开业近30年,欢乐谷已营业26年。深圳欢乐谷官方数据显示,开园以来共接待海内外游客超过6000万人次,年均接待游客约231万人次。而近两年开园的北京环球影城、上海迪士尼乐园的年接待人次已超过1000万人次,同在大湾区的长隆乐园2023年接待游客量更是超过了4000万人次。这些问题在制约深圳将文旅流量变为留量的同时,也是影响深圳消费者消费外溢的重要因素。

事实上,这些问题不是孤例,今年深圳市两会期间,不少政协委员在为深圳旅游产业发展建言献策时表示,深圳当前存在“城市旅游形象不突出”、“文旅产品同质化”“对境外游客吸引力仍待提升”“示范性创新型商业项目待丰富”等问题。PG电子免费试玩

深圳也注意到这些问题,正在采取一系列措施补短板。大鹏新区正在加快完善“陆海空轨”对外交通体系,破解交通受限影响旅游出行难题,除了推进32号线号线三期、深惠城际大鹏支线“三轨”加速联通外,正在推进片区轨道、高快速路、酒店、公园、市政等20多个基础配套项目建设,总投资达300亿元。

与此同时,深圳一批具有特色的新文旅项目建设正在提速,拥有全球规模最大、国内落差最大室内滑雪场的“前海冰雪世界”将于年底开业;全球知名旅游度假连锁品牌地中海俱乐部项目(Club Med)已于去年11月与大鹏新区签约,将打造粤港澳大湾区首个地中海俱乐部度假村、深圳旗舰型高端度假产品;今年5月7日,先后在深圳打造了世界之窗、锦绣中华等文旅项目的中旅集团,更是时隔30年后,再度投资深圳,将在深圳打造中旅开元森泊龙岐湾度假区项目。

上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授、中国发展研究院执行院长陆铭此前向21世纪经济报道记者表示,都市圈中心城市和外围中小城市,就像太阳系里的太阳和行星。“太阳”越大,越有利于外围“行星”接收到它的能量。对应到深圳都市圈,只有当都市圈中心城市深圳的消费市场足够大,才会对深圳周边城市形成外溢效应,而深圳也在通过持续打造特色IP,抢抓文旅消费机遇,做大消费市场同时,为大湾区带来更多的消费流量。